Festivales

Seis críticas de documentales en las secciones paralelas (Parte III) - #BAFICI

Este tercer recorrido por muestras no competitivas se concentra en propuestas de no ficción de los apartados Pasiones y Películas sobre Películas.

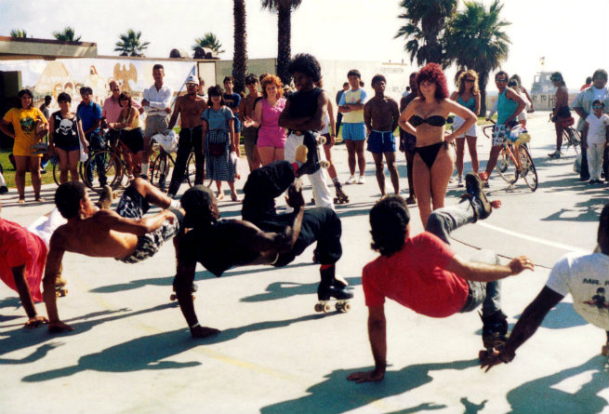

-Roller Dreams (Australia-Estados Unidos, 80'), de Kate Hickey (Sección Pasiones).

Esta nostálgica y emotiva película reconstruye la época de oro del roller dancing, desde finales de los '70 a comienzos de los '90: una auténtica comunidad artística, una tribu urbana con epicentro en la playa de Venice en Los Angeles. Liderados por afroamericanos (como ese personaje entrañable que es Mad), estos eximios patinadores y bailarines marcaron a toda una generación.

Con un muy buen trabajo de investigación e imágenes de archivos más testimonios de los protagonistas de aquellas épocas, el film narra el surgimiento, apogeo y decadencia (producto del hostigamiento y represión policial para desalojar la zona) de una cultura de la que Hollywood quiso apropiarse y terminó desvirtuando en películas como Xanadu, Skatetown USA y Roller Boogie. Sin forzar demasiado los paralelismo y analogías (en 1991, por ejemplo, se produjo el caso de Rodney King), Roller Dreams muestra cómo el establishment y una sociedad racista terminaron con esta movida vital y alegre. Sí, el documental de la australiana Kate Hickey termina siendo una mirada política sin concesiones. DIEGO BATLLE

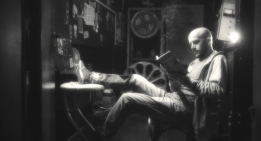

-En busca del Óscar (España, 2018), de Octavio Guerra (Sección Películas sobre Películas).

Como dicen en las películas de Hollywood, “esto es personal”. Conozco a Oscar Peyrou, el protagonista de este “documental”, desde hace muchos años: es un crítico de cine argentino radicado en España desde la época de la dictadura. Si bien hace mucho que no lo veo me ha contado más de una vez su teoría acerca del trabajo crítico. Y es la siguiente: “la única forma que un crítico tiene de ser objetivo con una película es escribir sobre ella sin verla”. ¿Verdad, boutade, postura irónica? ¿Quién lo sabe?

En este documental tan potencialmente falso como esa frase, Guerra sigue a Peyrou por festivales a través del mundo, manteniendo tanto en privado como en conferencias públicas su arriesgada teoría sobre la tarea crítica. En este juego/desafío, Peyrou puede quedar como un comediante keatoniano, como un pedante creído, como un hombre triste con una vida complicada, como un talentoso y original pensador o como un chanta argentino clásico. O todo eso junto. Cuando uno habla con él, pasa lo mismo. Ver para creer. O no. DIEGO LERER

-Bruk Out! (Estados Unidos-Jamaica, 69'), de Cori McKenna (Sección Pasiones).

Un documental decididamente elemental en su factura y su estructura, pero al mismo tiempo irresistible si interesa la cultura del Dancehall jamaiquino y su influencia en el resto del mundo. La película se centra en las historias de vida de varias jovencitas fanáticas de este baile totalmente desinhibido y agrevisamente sexual nacido en las calles de la isla y convertido en un fenómeno global. Lo interesante es que las protagonistas (“Reinas” se las llama) no son sólo locales sino también llegadas desde Japón, Italia, Estados Unidos, Polonia y España (varias además con duras existencias a cuestas). Ellas -y muchas chicas más- terminarán participando en un multitudinario concurso con jugosos premios. Hay tristezas y alegrías, frustraciones y superaciones. La vida y el arte en estado puro. DIEGO BATLLE

-Hitler's Hollywood: German Cinema in the Age of Propaganda: 1933-1945 (Alemania, 105'), de Rudiger Suschland (Sección Películas sobre Películas).

El nuevo documental sobre la historia del cine realizado por el colega crítico alemán –también, un viejo conocido– se centra en el cine que se produjo en su país durante el período en el que Hitler estuvo en el poder, de 1933 a 1945. Se trata de una mayoría de películas muy poco conocidas y oscuras que funcionaron, como dice el título del film, como el “Dream Factory” del Tercer Reich, la forma en la que el nacional-socialismo, de la mano de su jefe de propaganda, Joseph Goebbels, se imaginaba y vendía puertas adentro.

Salvo algunas excepciones (los primeros títulos de Douglas Sirk antes de llamarse así, el cine de Leni Riefenstahl y el tristemente famoso “El judío Suss”) se tratan de melodramas, comedias, films de espías y dramas que fueron reflejando el imaginario nazi y dejando entrever algunas tensiones existentes en él, las que se iban a hacer más evidentes en los últimos años de la guerra, cuando el régimen empieza a caer.

El documental se organiza con el relato de Suschland y lecturas de algunos textos de autores claves como Sigfried Kracauer (centro de su anterior documental, De Caligari a Hitler), Hannah Arendt, Susan Sontag y otros. Y el resultado tiene casi la forma de una clase magistral, de esos documentales que bien podrán ser usados por profesores de cine en sus cursos: un recorrido serio y riguroso por un cine que, pese a algunos momentos de indudable belleza, era tan temible como disparatado. DIEGO LERER

-Scotty and the Secret History of Hollywood (Estados Unidos, 97'), de Matt Tyrnauer (Sección Películas sobre Películas).

La vida secreta de los famosos, las intimidades sexuales de las estrellas. Todo eso puede sonar a amarillismo periodístico, pero cuando toma dimensiones históricas se vuelve un interesante material de análisis. En este caso, el documental recupera la historia de Scotty Bowers, un hombre de actuales 90 años que, luego de combatir en la Segunda Guerra, viajó a Hollywood y se convirtió en una mezcla de taxy-boy, confidente y pimp ad-honorem de grandes estrellas del cine que debían ocultar sus preferencias sexuales en una época en la que, de saberse que algún actor era homosexual, su carrera estaba terminada.

Scotty, todo un personaje obsesionado con juntar objetos al punto de tener casas y bauleras llenas de cosas, era el nexo, el confidente que llevaba a sus chicos y también chicas a las fiestas privadas en mansiones de estrellas, habilitando esa doble vida para muchos amigos suyos como Spencer Tracy, Cary Grant, Katharine Hepburn, Charles Laughton, George Cukor y hasta algunos personajes de la política y la realeza británica.

Si bien algunos verán con dudas este outing que Scotty hace de estas ya fallecidas estrellas, él dice que no tiene sentido ocultarlo porque no hacían nada malo. Y gracias a esa manera franca y directa para hablar –sin tapujos para contar lo que hacía, lo que le hacían y como conectaba a la gente entre sí– Scotty se vuelve el verdadero personaje del film. No es tan importante saber quién se encamaba con quién, sino ver cómo debían (y acaso algunos todavía deben) organizarse y ocultarse para mantener una doble vida alejada de los prejuicios del público y de la prensa. DIEGO LERER

-The Green Fox (Estados Unidos, 63'), de Guy Maddin, Evan Johnson y Galen Johnson (Sección Películas sobre Películas).

Este proyecto de Maddin, de poco más de 60 minutos de duración, es una suerte de homenaje cinematográfico a San Francisco en el que el realizador utiliza más de 100 películas y series de televisión filmadas en esa ciudad y sus alrededores para hacer una pintura del lugar en la historia audiovisual. Pero no esperen de Maddin una serie de clips a la manera de los que se ven en la ceremonia de los Oscar. El director de My Winnipeg le agrega a su recorrido por la ciudad sus acostumbrados toques de humor y hasta una pátina ficcional que combina el material de una manera por lo menos curiosa.

Entre otros mecanismos, Maddin y “los Johnson” dejan las escenas con actores pero les cortan los diálogos, o ponen diálogos de escenas en otras que no corresponden. Además de combinar los planos de modo temático o visual (con la arquitectura de la ciudad, persecuciones automovilísticas, terremotos, escenas románticas o ligadas a museos e iglesias, entre muchas otras yuxtaposiciones) le suman un soundtrack que llevará a todos a pensar en Vértigo, más allá que poco y nada se ve de ese superclásico aquí. Es como un ensayo visual a lo Thom Andersen pero pasado por la procesadora juguetona del autor canadiense.

Los cinéfilos se divertirán, además, tratando de descifrar de donde salen los clips (hay de todo, desde Harry el sucio a La conversación, de La dama de Shanghai a Bullitt, de Sans Soleil a It Came From Beneath the Sea, pasando por series como Las calles de San Francisco y Misión: Imposible), pero Maddin trata de escaparle a ese único juego. El rompecabezas audiovisual y autoreflexivo (hay mucho cine dentro del cine, pantallas dentro de pantallas) de The Green Fox es tan misterioso como esa niebla verde que cubre este film y entre la cual Kim Novak reaparecía, 60 años atrás, como un fantasma en una película de un tal Hitchcock. DIEGO LERER

Más críticas del BAFICI por Diego Lerer en Micropsia

COMENTARIOS

-

SIN COMENTARIOS

DEJÁ TU COMENTARIO

FESTIVALES ANTERIORES

Tras el multipremiado corto Mi última aventura (2021), los cordobeses Sonzini y Salinas debutan en el largometraje con una hilarante oda cinéfila que es al mismo tiempo un film político sobre la desintegración argentina. Tras su estreno mundial en el festival chileno, competirá en DocLisboa y la SEMINCI de Valladolid, entre otros festivales.

Reseñas de las dos últimas películas chilenas que se presentaron (luego de La vida que vendrá y de Un eclipse y el caos) en estreno mundial en la sección principal de esta edición.

La directora de Historia de mi nombre (2019) construye a partir de un extraordinario material de archivo una reflexión sobre el desencanto que -salvo irrupciones puntuales- marcó a la historia política de Chile durante el último medio siglo y cómo recuperar cierto idealismo y la fuerza para motorizar proyectos colectivos.

La búsqueda de la identidad y la fantasía son las temáticas en común de dos óperas primas, una mexicana y otra chilena, que se presentaron en Valdivia.