Debates

Mito de fundación: En torno a Revista de cine (Análisis nota por nota de la publicación)

Publicado el 22/9/2014

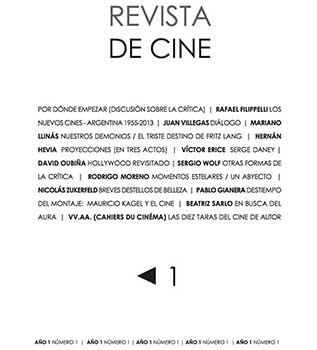

Siempre es una buena noticia la aparición de una revista de cine, más si pretende ocupar un lugar que denuncia como vacante. De hecho, esa explicitación es una de las cosas que hay que agradecerle a Revista de cine, ya que así nos permite discutirla. Porque no se trata de un emprendimiento de aficionados ni de marginales, sino de reconocibles miembros del ala modernista de la FUC (docentes como Rafael Filippelli, David Oubiña y Hernán Hevia, cineastas como Mariano Llinás, Rodrigo Moreno y Juan Villegas, y entre ambos Wolf como hasta aquí silencioso todoterreno) que así encuentran finalmente su expresión escrita, por primera vez asumiendo un sujeto fuerte en primera persona. El primer número (incluyendo plumas invitadas como Beatriz Sarlo, quien retoma la noción de “aura” de Benjamin para justificar el conservadurismo de no asomarse al cine más que en una sala) es de algún modo un manifiesto de intenciones, y como tal vamos a leerlo.

Por dónde empezar (discusión sobre la crítica) es una conversación entre los miembros del staff (al estilo de las que solía publicar Punto de vista), que abre la revista resumiendo tanto el contenido como el tono: Wolf lamenta que la crítica no esté a la altura del “cambio radical” que se produjo en el cine contemporáneo, y (luego de idas y vueltas donde poco se profundiza) finalmente –mutatis mutandis– todo deriva en que lo mismo sucede con el nuevo cine argentino. En el medio, se pasa de la idea de que la “intervención política” de la crítica sería “poder hablar de la forma” a reconocer que “la critica formal es una especie de entelequia” (sin interrogarse sobre su propia necesidad de proponer ese vaciamiento, expresado con éxito en buena parte del cine contemporáneo).

Nada salva estos retrocesos, del mismo modo en que lo es la contradicción entre el reconocimiento de Hevia de que “no deja de ser un gesto crítico loable ver aquello que los directores no vieron” con la frase conclusiva y extrañamente indulgente de Oubiña (que en general es quien contrapesa los lugares comunes con duda metódica): “en el nuevo cine argentino, los cineastas dijeron cosas más interesantes que los críticos”. Aquí (con esta afirmación que la página anterior desmiente, al reconocer Moreno que “la crítica aplicó un discurso que ninguno de los que hacíamos películas durante esos años tenía”) la conversación podría haber comenzado, en vez de terminar abruptamente con un intercambio de flores entre los cineastas (“Rodrigo escribió sobre mí y yo escribí sobre él”, dice Villegas), pero el coloquialismo puede prescindir de desarrollos, citas y pruebas. La mera provocación, sin embargo, no alcanza.

Tampoco alcanzan los títulos prometedores: la siguiente nota es Los nuevos cines Argentinos (1955-2013), que desde el inicio parece la monografía de un estudiante y no la reflexión de un veterano director-docente, que encima tuvo contacto directo con el tema, desde aquel a este NCA. Filippelli dicta su apurado resumen con el desgano de quien repite un cliché (sus alumnos son “la mayor renovación de cine argentino”), para terminar descubriendo que, a pesar de todo, parte de ese cine “podría comenzar a perder la inocencia, la frescura y el afán experimental que tenía antes” (!). El problema no pasa por una lectura detenida en un tiempo mítico, sino por una lectura forzada y poco esforzada de la historia, que hace parecer ese aburguesamiento como un incomprensible desvío, a lo sumo debido a rendiciones personales y no fruto de las contradicciones evidentes desde el inicio.

Del mismo modo, Llinás replantea en su nota Nuestros demonios la consuetudinaria visión del cine argentino como casa tomada (sin releer esa tradición desde los problemas de la endogamia, cuestión sobre la que el NCA de los ¡60 fue más críticamente autoconsciente que el de los ‘90). En su mirada, habría “películas más ‘del Nuevo Cine Argentino’ que otras”, pero su esbozo de batalla intrageneracional (entre los integrados a la industria y los que siguen resistiendo) prescinde de trazar claramente los nombres propios de cada bando, lo que permitiría ver que la cuestión es más compleja (y que entre los adoradores del demonio están muchos de su misma escuela). Insistir con poner a La libertad como modelo de “radicalidad” frente a la tentación de la masividad, la profesionalización y los fondos europeos (demonios todos ante quienes el mismo Alonso cayó desde el inicio) no contribuye más que a mitificar una inmaculada concepción del NCA y su caída adánica.

No es que Llinás no tenga sus razones (la domestica medianía del ya no tan nuevo cine argentino es evidente), pero poco ayuda a desbrozar el problema histórico del cine argentino el atribuir todos sus males a un “Gran Satán” tentador, definido sin más como “Cine nacional”: Llinás parece no entender que él mismo es parte del Cine Nacional, ese monstruo teratológico formado tanto por Carreras como por Favio, por Alonso tanto como Martel (su bete noire). Es decir: ese libro que leemos y en el que somos leídos, para decirlo borgeanamente. En vez de entregarle ese espíritu al mero espíritu de cuerpo, sería mejor luchar por su diversidad multiforme y democrática. Pues si todo se reduce a refugiarse en la torre de marfil (cual dandys desencantados), el cine argentino quedará en manos de los relatos salvajes. Más si no se hace el menor esfuerzo por asumir que renunciar a la masividad no implica elitismo, o no poder diferenciar entre el populismo y lo popular, o no reconocer que la misma FUC tiene un ala “industrial” (cuyo peso real es tan fuerte que ni siquiera necesitan una publicación, ni tienen que cuidarse de que en ella hablen con desdén de sus películas...).

Llega así, tras los demonios de Llinás, casi en el centro de la revista, la única nota que parece dedicarse a analizar con detenimiento una película en particular: casualmente se aboca a Tierra de los padres… Proyecciones (en tres actos) parece escrita por un custodio paranoico que quiere descubrir infracciones (más o menos como los encargados de seguridad del cementerio, que no nos perdían de vista durante el rodaje), pero su presunta voluntad exhaustiva de “ver a través de la forma” no va más allá de “taquigrafía de los comentarios a la salida del cine”, que el mismo Hevia denunciaba en la charla de café de inicio. Así, a las acusaciones (“el cenotafio de Alberdi se filma para que no se vea el cercano mausoleo de Rosas”) suceden rápidamente las chanzas (“siempre se encuentra algún condecorado con cara de prematuro”), y hasta los consejos (“Welles vía Deleuze podría haber sido la referencia”): en suma, todo lo que redunda en el prejuicio a instalar (“lo real es considerado una resistencia”) como para dejar claro que la película estaría fuera de la modernidad.

Por poner un solo ejemplo y no fatigar al lector: en otra nota (donde se insiste en lo “fuera de programa” como la clave del cine moderno, parafraseando a Sarlo en sus Viajes), Nicolás Zukerfeld nos recuerda que Hawks “aprovechando el azar decide esperar a que una sombra proyecte su sombra en la colina de Río Rojo”; pero cuando “acontecen oscurecimientos” en Tierra de los padres Hevia lo atribuye a un programa y lo sospecha falso: “…o se tiene mucha fortuna y paciencia” dice, como quien burla para no ser burlado. Y conste que me refiero a sus frases más transparentes, porque todo el texto está construido con un lenguaje abstruso que pretende decir más de lo que dice, simplemente por no animarse a asumir abiertamente lo que finalmente sugiere.

Pues en el último párrafo Hevia por fin muestra las cartas al sugerir que “junto a otros que recurren al imaginario nacionalista en sus personajes, productoras, íconos, etc., se verosimiliza el reclamo por el lugar de una de las películas más excepcionalmente representativas desde la emergencia de las escuelas de cine y los festivales”: curioso que luego de desterrarla de la modernidad se proponga que es más bien su representatividad la que la dejó fuera de los grandes festivales locales, a la vez que cuestiona mi “adecuación” al aceptar ser parte de los 15 años del BAFICI, como si yo hubiera buscado alguna vez otra cosa que ese “diálogo” que toda la revista dice proponer pero nunca dispone, en su belicosa maquinación.

Por tanto, es irónico que Hevia concluya diciendo que “no dejan de ser risueñas la premura por los balances y las discusiones por un canon cuando se dan en el círculo de los que lo conformarían”, que es precisamente lo que viene a ilustrar esta Revista de cine. Pero difícil que el crítico advierta esa paradoja cuando no ve la de tomarse 10 páginas (sobre apenas 136) para decir que una película no tiene valor... Igual lo hizo El Amante en su momento. Y en ninguno de los dos casos, claro, hablaron los responsables directos, Javier Porta Fouz o Wolf (además de directores de estas publicaciones, programador y ex director del BAFICI respectivamente), aunque es evidente que todo responde a una línea editorial, por incoherente que sea (¿o no hay otra contradicción en que esta sea la única crítica concreta contra una película argentina, cuando la revista inicia con esa discusión sobre la pereza de los críticos?).

En Otras formas de la crítica, Wolf dice que “sólo en sus versiones más degradadas el crítico deviene policía o fiscal”. ¿Qué decir entonces de la programación, donde ese devenir tiene consecuencias más sombrías? No lo sabemos, del mismo modo en que tampoco Wolf nos ilustra con esa nueva crítica que propone desde la charla inicial. Aquí simplemente toma el ejemplo de Miguel Gomes (como Moreno el de Denis Côté) para sugerir el espíritu libertario de una película que dejaría “en un inquietante limbo la resolución de esa polémica” (el cine como registro o invención), ya que “esa proposición inconclusiva es una condición intrínseca del arte pero también de la crítica”. Así, amparado en el “inquietante limbo” que cuestionaba al inicio de la revista (“la crítica no sabe que hacer” con lo heterogéneo), Wolf elude una vez más explicitar sus (s)elecciones como programador, sus juicios como crítico, y sus convenciones como cineasta.

“Si el espectador es el único juez, el único interpretador, el cineasta no es entonces responsable de nada”, leemos en la última sección, una traducción de un dossier de los Cahiers du cinema sobre “las taras del cine de autor”. ¿Tenían que venir los reverenciados cuadernos a recordarnos que Los salvajes, de Alejandro Fadel, como muchas películas nacidas durante la nueva ola de los 2000, parecen abusar de la tendencia natural de las jóvenes cinematografías a empujar ciertos límites para finalmente devenir moda de salón”? Claro que a renglón seguido se pone a Alonso como ejemplo de “la soledad del los corredores de fondo”, cuando si hay una película que ejemplifica a la perfección dicha confusión es precisamente La libertad, no en vano citada varias veces en esta revista que quiere evocar desde su nombre a los Cahiers.  Presentación de la revista en Eterna Cadencia (Foto: Gentileza Luna, Sung MOON)

Presentación de la revista en Eterna Cadencia (Foto: Gentileza Luna, Sung MOON)

En suma, Revista de cine desarrolla (desde ese título que asume lo común más que lo propio) un razonamiento cuyos “tres actos” -parafraseando a Hevia- son ostensibles: primero, definir qué es la modernidad en el cine (Wolf, Moreno, Zukerfeld); luego, asumirse como representantes de esa modernidad (nota inicial del staff, Filippelli); y finalmente, desde esa autoridad, desestimar lo que no lo sería (el gran Lang en Hollywood según Llinás, o el pobre Prividera frente al verdadero modernismo según Hevia). El problema es que de este modo se procede axiomáticamente, contra la apertura que supuestamente se dice proponer, llevando la confrontación hasta la contradicción (como bien muestra la nota de Oubiña sobre las boutades de Cahiers, que curiosamente parece ir contra todo el mood de la revista). Lo que termina expresándose en esa imposibilidad de dialogar con todo aquello que se considera como lo Otro (populismo, popular, clasicismo, etc.: cosas muy diferentes como para mezclarlas con liviandad). Inevitable consecuencia de no poder pensar la tradición como dialéctica (inclusiva) en vez de mera lucha entre una vanguardia iluminada y el resto del mundo.

Esa denegación (que es lo que Wolf hizo literalmente con Tierra de los padres como programador y que Hevia hace simbólicamente como crítico) deja entender por qué esta Revista de cine renuncia a la discusión para convertirse en órgano de esa intelligentsia, en un momento de crisis del paradigma “modernista” del que la FUC pretendió apropiarse. No es curioso entonces que ninguna nota haga referencia a su ala “populista” (que hoy tiene su mayor expresión en los Relatos salvajes, de Damián Szifron, amigo de la casa) o que nunca logre articular con claridad su reivindicada genealogía del NCA (cuyos “demonios” y “generaciones” son precisamente problemas a descular, más que axiomas a constatar desde la certeza de ser los buenos de la película).

Pero siempre hay esperanza de redención. Si Revista de cine decide asumir su nombre propio y sus puntos ciegos, tal vez podamos leer a Filippelli hablando del malogrado “underground” en vez del estéril “grupo de los cinco”, o a Llinás hablando del popular Favio más que del populoso Lang, o a Hevia procesando a Szifron antes que a Prividera, y a Wolf escribiendo sobre Tierra de los padres más que de su apacible Tabú... Sería más interesante (y más honesto) que tener un “villano invitado” por capítulo, como en la vieja serie Batman. O que seguir quejándose de los demonios sin hacer acto de contrición. Tiempo para pensarlo les sobra, visto que la revista es anual.

COMENTARIOS

DEJÁ TU COMENTARIO

<p>Hace bien Bernades en quejarse. Si sacan pocos ejemplares hay que distribuirlos bien. Que el de Página le llegue a Brodersen es tirarle margaritas a los chanchos, es el peor crítico de Página 12 por lejos.</p>

<p>¿Por qué cada vez que escribe Prividera escribe un choclo insufrible en el que encima da más vueltas que el 92? Lo bueno si breve, dos veces bueno, sobre todo en internet. Dejémonos de pavonearnos y hablemos en la cancha por favor. Prividera, hacete otro docu y listo. Son más interesantes.</p>

<p>Mariano, Rodrigo y demás: me gustaría saber cuando y dosnde serán las charlas de presentacion de la revista. Voy a tratar de conseguirla antes. Seguramente la pueda reseñar en Con los ojos abiertos. Avisen, por favor.</p> <p>Saludos</p>

<p>Linàs:Acepto la propuesta y agradezco la invitacion y la revista, No creo haber tuiteado todavia sobre algo que no lei, y que me interesa debatir, Por la dudas, no lo inviten a moreno, porque puedo llevar los guantes de su homonimo.</p> <p>saludos \"populistas\"</p> <p>su adversario Ricagno. ( ud tiene mi mail, escribame cuando su espiritu aventurero lo permita)</p>

<p>Horacio, Ricagno, en octubre organizaremos una serie de mesas redondas para acompañar la salida de nuestra Revista, En una de ellas se tocará el tan escandaloso tema de la crítica y, entre otros, estará presente Batlle, que tan gentilmente está dando espacio a los debates que, según parece, estamos generando, además de ser el autor de nuestra primera crítica en contra.</p> <p>Están invitados a esa mesa; si vienen, les prometo un ejemplar de la revista a cada uno, así dejan de quejarse, la leen y evitan hacer el ridículo en twitter como tantos de sus colegas.</p>

<p>No chicanees públicamente Horacio, sabías perfectamente que la nota de Página se la encargaron a Brodersen. Envíamos un número a Página 12 y se lo dieron a él. No es nuestro problema amigo.</p>

<p>Si a vos no te llegó Horacio, que estas en Pagina, a mi que estoy en Radio ciudad, menos. ¿O mas? No sabria decirle- Desque aqui hago mi llamado al \"Tinelli de los conchetos\" como alguna vez bauticé al LLinàs pre Historias extraordinarias - el post es otra cosa- a que me haga llegar un ejemplar. O a alguno de los de la redaccion.</p>

<p>Me dicen sus responsables que quedan algunos ejemplares en la librería ETERNA CADENCIA y que desde el lunes 6 de octubre tendrá distribución en varios lugares a través de Siglo XXI</p>

<p>¿Adónde se puede conseguir la revista?</p> <p>Desde ya, muchas gracias</p>

<p>Qué suerte tenés, Nico: te llegó la revista, cosa que a mi no sucedió. Una lástima, pudiendo escribir una nota en Página...</p>