Columnistas

Diálogos cinéfilos: Diego Lerer

Por Diego Batlle

Charlamos en profundidad con uno de los referentes de la crítica y la programación en Argentina sobre su formación, su visión de la profesión, el mundo de los festivales, el cine argentino y las redes sociales.

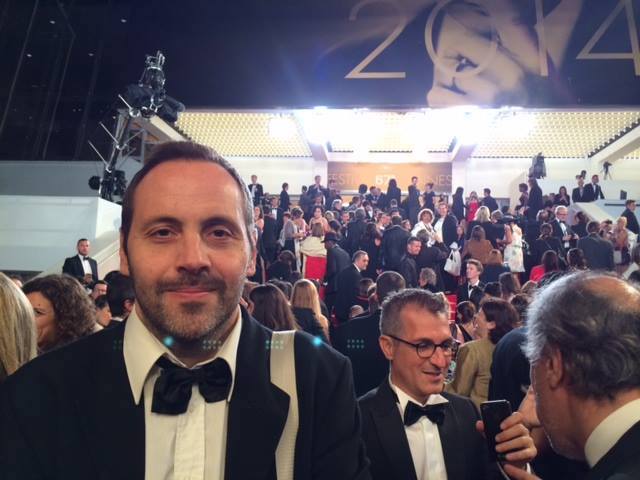

En el marco del Taller de Crítica de Cine que organizamos desde OtrosCines/Cursos hemos hecho durante 2020 entrevistas públicas a prestigiosos colegas como Luciano Monteagudo, Maia Debowicz, Fernando Juan Lima, Sergio Wolf, María Fernanda Mugica y Diego Brodersen, entre varios otros. Nos pareció una buena idea compartir parte del diálogo con Diego Lerer, quien entre 1992 y 2012 fue crítico de cine y editor en el Suplemento de Espectáculos del diario Clarín, es el creador de Micropsa Cine, y Delegado para América Latina de la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

-¿Cómo fueron tus primeros contactos con el cine? ¿Ibas mucho?¿Con quién?

-Es una buena pregunta, porque mi familia no viene del mundo del cine o la cultura. Mi papá es bioquímico; mi mamá, ama de casa, y no tuve ningún pariente cercano, ni amigo ni nada, como influencia en ese sentido. De hecho, durante la infancia, en la segunda mitad de los '70 y principios de los '80, mi consumo cinematográfico no era diferente al de la mayoría de la gente. Creo que en algún punto soy víctima de la generación del VHS, dado que era una adolescente que estaba mucho tiempo en su casa (en ese momento vivía en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires). Tengo anécdotas con algunos compañeros de la secundaria en las que yo me peleaba porque ellos querían ver alguna comedia media tonta y yo, alguna de (Ingmar) Bergman. No me acuerdo por qué quería ver una de él, quizás porque lo había leído en alguna revista que compraba mi mamá.

-Sabías más de música en ese momento…

-Sí, totalmente, me gustaba y consumía más. Pensando de dónde viene lo del cine, quizás sea por leer revistas, que me gustaba mucho y siempre encontraba nombres y cosas. Obviamente no había Internet, así que tenías que armarte tu propio mapa, tu propio mundo.

-Y saber qué quioscos de diarios traían revistas extranjeras especializadas...

-Claro, y encima en Adrogué, donde no llegaba todo lo que había en Capital. Creo que fue el VHS y las revistas de rock y de cine de la época. Mejor dicho, no las revistas, más bien las notas sobre cine que aparecían en diarios y revistas.

-Tu formación universitaria está vinculada a la comunicación social. ¿Ya tenías como intención especializarse en algo ligado al cine o a las artes audiovisuales?

-No, para nada. Al principio pensaba estudiar Economía, después Sociología. Mi viejo me decía: “¿Por qué no estudiás Periodismo, si como sociólogo te vas a cagar de hambre?”. En esa época en Periodismo había un poco más de posibilidades que en Sociología. Tenía un primo, Marcelo, que se anotó en Comunicación Social en 1985, ni bien abrió la carrera en la sede de Callao, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay. Charlando con él en una reunión familiar, me contó cómo era la carrera, me enganché y fui. Ahí empecé a estudiar, después apareció el cine, te conocí a vos y empezamos a hacer esas revistitas a mano….

-Sí, unos fanzines impresentables.

-Creo que se llamaba Entrelíneas y hacíamos dossiers de John Carpenter y cosas así, todo mimeografiado.

-Bastante olvidable...

-No, ¿por qué? Está bueno en algún punto. Seguramente si leyera esos textos ahora, sentiría vergüenza, pero teníamos 18, 19 años y estaba bueno ponerse las pilas para tratar de hacer algo. Era una cosa que hacíamos nosotros, imprimíamos y vendíamos en mano. Ahí se empezó a mezclar el cine, me gustaba, alquilaba películas en el videoclub todo el tiempo, anotaba y le ponía puntaje a todo lo que veía, me armaba filmografías por directores. No tenía carpetas y sobres con nombres como vos, pero sí algunos cuadernos que deben estar en algún lado. Otra cosa importante es que en esos años empieza a masificarse el cable. Aparece TNT con los clásicos y un montón de películas a las que podíamos acceder gratis. En esa época pre-Blockbuster ibas un videoclub y podías alquilar clásicos. Alquilabas cuatro de (Alfred) Hitchcock, cuatro de (Howard) Hawks, de (John) Ford, westerns y esas cosas. Muchos fines de semana de mi adolescencia consistían, básicamente, en ver películas.

-Más allá de estas primeras experiencias en fanzines, ¿cuándo pensaste en dedicarte profesionalmente a esto? ¿Cómo fue tu inserción laboral?

-Haciendo Ciencias de la Comunicación me di cuenta de que me interesaba el periodismo. Hay una parte mía que viene de la literatura. Me gustaba escribir cuentos y, como lo hacía relativamente bien para un chico del secundario, ganaba concursos en el colegio. Pero no era un apasionado de la literatura en un sentido obsesivo. Me parece que en algún punto el periodismo aparece con esa idea de conectar lo escrito con algo, de darle una finalidad más práctica. Después entré a la beca de Clarín para hacer notas de todo tipo y en paralelo a la revista La Maga, y ahí empecé a ir para el lado del cine. De hecho, al tiempo de estar en el diario me llamaron para ir a Espectáculos porque habían visto que escribía sobre cine en La Maga. Pero en principio mi interés por el periodismo era un poco más general. Y al día de hoy sigue siéndolo. No por lo que escriba, sino por lo que pasa a la hora de sentarme a leer. Parece que no porque no hablo de otra cosa que no sea cine en redes sociales, pero son temas con los que prefiero no meterme en la vida pública, por así decirlo. Pero al día de hoy me encantaría ponerme a escribir sobre cualquier cosa. Es más, ahora como que me agarró de vuelta.

-¿A qué te referís?

-Así como entré al periodismo por el cine y la música, que en ese momento eran casi paralelos, al día de hoy también todo el tiempo uno tiene ganas de cambiar el eje de que escribe, escribir sobre otra cosa, porque también te refresca un poco. Uno se vuelve un poco rutinario, tener todo medio mecanizado a la hora de escribir, entonces también está bueno salir un poco, escribir desde otro lugar o hacer una cosa para después volver como refrescado .

-Trabajaste casi 20 años en Clarín, el diario más influyente y leído de la Argentina, algo que seguramente te abría las puertas de un montón de lugares. Pero también imagino que te deberías sentir un poco agobiado después de tanto tiempo. ¿Sentís ese peso, esa sensación de aburrimiento?

-Todo lo que uno hace todo el tiempo, en algún lugar aburre. No sé si en Clarín me aburría escribir, pero también pesó la imposibilidad de decidir sobre lo que quería escribir. Si bien podía manejarlo, muchas veces me veía obligado a hacer críticas, entrevistas o notas que no tenía ganas. Escribir en sí nunca fue el problema. Sigue sin serlo, porque al día de hoy fluyo cuando me siento a escribir. Ahora en el sitio (Micropsia) tengo la posibilidad de elegir. Pero también hay cosas que son inevitables, ya sea estrenos muy grandes o películas sobre la que todo el mundo espera saber o leer cosas, y uno se siente “autobligado” a escribir. En general trato de elegir con qué me engancho y sobre qué escribo. Escribir sobre algo que más o menos te moviliza facilita la tarea de sentarte a hacerlo. Si no se vuelve un poco mecánico y moroso y terminás escribiendo como un procesador de texto. Ese es uno de los problemas de esta profesión, lograr escaparse de eso.

Nuevo Cine Argentino

-Empezaste en una época de “florecimiento” de la prensa gráfica, cuando la crítica tenía influencia. Viviste la llegada del Nuevo Cine Argentino, y desde los diarios se acompañaba ese movimiento, ese descubrimiento. Fue un entusiasmo único y muy importante en los comienzos de nuestras carreras. ¿Cómo ves esos años en perspectiva?

-Es difícil que se tenga perspectiva histórica de uno mismo. A veces veo gente hablando de los '80 y los '90 como si fuera algo relativamente historizado, y ahí pienso “pero yo estaba ahí, era parte de eso”. Visto a la distancia, entre fines de los ’90 y principios de los 2000 pasaron un montón de cosas en el cine argentino y en el país. Durante los primeros años en Clarín no escribía críticas, recién empecé alrededor de 1996, que coincidió con la aparición de Pizza birra faso, Mundo grúa, La ciénaga, etcétera. Había una sensación de que estaba pasando algo importante, pero al no haber redes sociales tampoco eras muy consciente de lo que estaba pasando afuera. El diario te genera una suerte de intermediación medio rara: escribías, salía, te decían qué importante, creías que era importante, pero no tenías el feedback que hay ahora, cuando viendo las redes se puede tener una idea de qué cosas interesan y cuáles no.

-Pero cada vez hacías críticas más importantes, empezabas a viajar a festivales, a hacer entrevistas en el exterior. Era como que había como una apertura tuya al mundo, al mismo tiempo que el cine argentino ingresaba a esos festivales grandes. Uno acompañaba la primera película de estos directores a Venecia, a Berlín, a Cannes o donde fuese. Si bien hay una valorización de ese momento, también hay como una especie de acusación por haber sido demasiado condescendientes, demasiado fans de ese Nuevo Cine Argentino. ¿Cómo percibís vos esa relación?

-Cuando empezamos a ir a festivales, no fue por el boom del cine argentino. Los grandes festivales empezaron a agarrar al cine argentino un poquito después. El interés no sólo pasaba por el cine argentino, uno quería ver películas y hacer entrevistas, que en esa época hacía muchísimas. También estaba la posibilidad de seguir el cine de autor internacional. En cuanto a la recepción crítica local del cine argentino, tal vez en perspectiva uno puede decir que sí, que quizás fuimos un poco condescendientes….

-¿Incondicionales?

-No sé si incondicionales. Tendíamos a ver lo bueno y dejar pasar lo que no nos parecía tan bueno. Hoy es algo que puedo ver, pero hay que poner en contexto lo que estaba pasando antes para entender el porqué de ese entusiasmo. Desde que empecé en el periodismo hasta que salió Pizza, birra, faso, era casi todo malo. Pasamos de la crisis pre-Ley de Cine, cuando había diez o doce películas argentinas por año, a que aparecieran películas que hablaban en un lenguaje que se parecía más al nuestro y con el que nos sentimos más identificados. Y sí, nos entusiasmamos, nos enganchamos. De todas formas, admitamos que la mayoría de esas películas se siguen sosteniendo: Pizza birra faso, Bolivia, El bonaerense, Mundo grúa, Los muertos, La ciénaga y un montón más. No creo que hayamos inflado nada, había algo ahí.

-De hecho, si queremos pensar cuál sería el establishment del cine argentino de hoy, estarían muchos de esos directores que han crecido, ya sea siguiendo una línea más personal, como Lucrecia Martel, o haciendo un cine más comercial pero también con cierta veta autoral, como por ejemplo Pablo Trapero. ¿Antes del boom del Nuevo Cine Argentino en los festivales internacionales no circulaban películas argentinas?

-Sí, pero pocas. (Pino) Solanas en Cannes, (Luis) Puenzo de vez en cuando, alguna de (Alejandro) Agresti, María Luisa Bemberg... Hubo un pequeño furor previo a nuestro trabajo durante el regreso de la Democracia, a mediados de los ’80, cuando ganó el Oscar La historia oficial, creo que Norma Alejandro fue Mejor Actriz en Cannes. También estuvo Sur, de Pino Solanas, y un fenómeno medio raro con (Eliseo) Subiela en los festivales, pero no mucho más. Todo eso vuelve recién con Mundo grúa. Me causa gracia porque en su momento creíamos que era una gran conquista, un gran hallazgo que Mundo grúa entrara a la Semana de la Crítica de Venecia. Y si hoy pasa eso, uno dice: “ah, bueno, perfecto”, como si fuera normal. Desde ese momento hasta mediados de los 2000 hubo un crecimiento constante.

Programación de festivales

-Como programador, podrías indicar cuál sería el criterio, los principios, las herramientas o gustos que imperan en tus elecciones: tipos de directores, países, tendencias, etcétera. ¿Cómo es el balance entre lo que serían tus gustos y lo que te piden como programador?

-Siempre trabajé como programador o responsable del área latinoamericana, así que mi influencia no excede más que en eso, aunque en la Quincena a veces pasa que hay ciertas películas que están disponibles para que las vea y si me gusta y quiero opinar, opino. Puedo ver películas que no sean latinoamericanas, nadie me lo impide, al contrario. El criterio es medio complicado de explicar.

-Además los criterios de elección no son los mismos para, en tu caso, Pyngyao que la Quincena de Cannes. Vos podés ofrecerlas, pero el perfil de cada festival es distinto.

-Sí, son distintos, pero siempre digo que las buenas películas son buenas en cualquier lado, en cualquier festival. Es cierto que en la Quincena te podés jugar un poco más y podés arriesgar, como por ejemplo la película de Alejo Moguillansky que dimos el año pasado en la Quincena (Por el dinero). Esa película no la hubiera presentado en China porque me daba la sensación que no la iban a elegir. Algunas películas que van a China a través mío quizás para la Quicena sean un poco “convencionales”, pero en ninguno de los dos casos tengo la última palabra, con lo cual a veces entran películas más convencionales de lo que yo quisiera. Cuando sos programador o consultor o delegado no tenés poder en la decisión final, sino que decís “bueno, de mi región vi estas películas que me parecen que valen la pena” y a veces los demás eligen otras cosas. Respecto a los criterios, al haber ido durante tantos años a Cannes, creo que tengo una idea de lo que se espera que haya en la Quincena y lo que yo espero que haya, entonces trato de mover la aguja hacia el tipo de películas que me interesaran más. A veces se logra y a veces no. Pero tampoco es que tenga tanta experiencia con Cannes, porque estuvimos un año y este quedó medio trunco por la pandemia.

-Pero tenés un montón de años de experiencia en festivales como Venecia y Roma.

-De todos los festivales donde trabajé, quizás en el que tuve más amplitud y posibilidades fue en Roma, porque había una sección, CinemaXXI, donde podíamos programar películas de Gustavo Fontán, de Raúl Perrone, cosas que en la Quincena sería muy difícil. La Quincena es de vanguardia, pero dentro de los parámetros de Cannes, no siempre podés irte demasiado lejos. Pero también uno sabe con quién trabaja, conoce los gustos del resto de los programadores, lo que puede funcionar. Siempre digo que trato que las películas latinoamericanas no sean iguales a sí mismas o a ese modelo esperable del festival internacional que busca un cine pintoresco sobre la violencia y la pobreza. No necesariamente por los temas, sino por esa forma medio “qualité”.

-Un cine tipo “Ciudad de Dios”...

-Totalmente, pero me refiero a películas todavía más cercanas, que ganan premios y van a muchos festivales. Más allá de que no siempre me parezcan malas, prefiero dar otras cosas aun cuando pueda equivocarme. Tal vez Por el dinero no haya sido una gran película para la Quincena, pero prefiero equivocarme para ese lado que para el otro, pifiarla por zarpado antes que por conservador. Medio bielsista, si se quiere: prefiero perder 5 a 0 pero tratando de ganar el partido que salir a jugar prolijo y terminar 0 a 0.

-¿Cómo es la dinámica para acceder al material que luego programás? ¿Te mandan películas, el festival te hace propuestas, buscás por tu cuenta?

-Las tres opciones existen. En el caso de la Quincena, algunas me llegan directamente a mí, otras las busco, las pido cuando sé que están en producción y las voy siguiendo, y otras son las que se inscriben directamente al festival. Ir a los Works in Progress también sirve para tener una idea de qué querés buscar y saber a quién podés contactar en caso de que te interese. O incluso ahí mismo se puede plantear que cuando tengan la película terminada la manden. Muchas veces me llegan por gente que sabe dónde trabajo. Hay un poco de todo. Siempre creí que las películas que se anotaban por su cuenta, sin pasar por el filtro previo de una preselección, iban a ser medio desastrosas. Pero muchas veces no están mal, hay sorpresas todo el tiempo y uno se pregunta: “Upa, ¿de dónde salió esto?”. Eso es lo que resulta más divertido del trabajo.

-Así como se habla de la voz de un escritor, ¿hay una “voz” del programador?

-Vuelvo a lo que dije antes: como no tengo la última palabra, no tengo el poder de decisión de un escritor sobre una novela. La programación es un trabajo en equipo. Más allá de que a veces los directores pueden elegir de manera autónoma, en mi caso tengo que “convencer” a otra gente. Volviendo un poco la pregunta, la lucha es cómo, desde experiencia de ver cientos de películas latinoamericanas por año, podés llegar a entender por dónde pasa el pulso de la situación, por dónde pasa estéticamente lo que a vos te interesa que se vea para evitar los lugares comunes, que muchas veces es lo que ellos mismos esperan. Yo me encuentro todo el tiempo con que mis colegas no quieren lo mismo que yo. Lo que quiero no lo entienden, y lo que ellos quieren a mí me genera una sensación de “¿otra vez la misma película? Ya vimos veinte mil veces sobre un hombre y un burro”.

-También es cierto que en los festivales hay muchas modas, esnobismos y cosas que se cruzan con lo político: si Brasil, por ejemplo, está con Jair Bolsonaro como presidente, entonces de alguna manera empieza a haber una moda porque los festivales quieren mostrar “el otro Brasil”. ¿Hay un poco de eso en tu trabajo?

-Sé que hay, pero a mí no me pasó directamente. Me acuerdo que en 2019, cuando estaba todo el tema Bolsonaro, hablamos sobre eso antes de hacer el proceso de selección. Pero si las películas no están en condiciones, no están a la altura… tiene que ver con la calidad de la película. No digo que no funcione el tema de la moda, pero a mí no me pasa. A veces tengo la sensación de que Europa nos compra el espejito de colores que le vendemos, y yo intento que no sea así, que las películas de esta región que se dan en los festivales europeos nos gusten también a los latinoamericanos y escapen a las convenciones. No quiero darles lo que ellos quieren que les demos. A veces es una cuestión de hilar muy fino, de encontrar un punto medio entre lo que vos querés y lo que ellos quieren. No siempre se logra, pero se puede hacer un pequeño trabajo para modificar eso.

-¿Cómo se consigue trabajo de programador o jurado? ¿Hay que aplicar a alguna instancia o simplemente te llaman?

-Mi primer festival grande como programador fue Venecia 2010. Me convocaron porque se había ido la persona de América Latina, alguien que trabajaba con ellos me conocía, me recomendó, hice una entrevista y quedé.

-¿Sentís que es dentro de ese “mundillo” que se van generando posibilidades de trabajo? Es muy difícil que llamen a alguien que no esté en ese ámbito…

-Puede ser. La persona que me recomendó era una chica que trabajaba en la parte de Francia para el Festival de Berlín y yo había conocido cuando compartimos un jurado. Yo no hacía programación, pero me recomendó porque le pareció lo que opinaba sobre cine estaba bien. De hecho, esa fue la única “pata” que me hizo entrar a algún lado. Todos los trabajos que vinieron después surgieron a partir de eso, porque ahí trabajaba Paolo Moretti, ahora director de la Quincena, y la gente que está en China ahora es la que estaba en Venecia en ese momento.

-¿Y para que te inviten a ser jurado en festivales? Es una mezcla, porque puede pasar que te invite directamente el director o que uno se proponga porque saben que podés viajar.

-Sí, y es así. Después me han invitado para ser Jurado Oficial, porque una vez que empezás a circular y te ven, te reconocen, charlás con ellos… Aunque también es cierto que generalmente te invitan a hacer otras cosas, además de jurado: te meten en una mesa, cubrís cosas como prensa, quizás das algún taller. Hay algo de maximización de recursos.

-Siempre digo que estamos en el sur del sur del mundo, muy lejos de los grandes festivales europeos. Para quien viven en Europa, ir a un festival es un viaje de 30 a 50 euros en una aerolínea low cost. Entonces es probable que para justificar un pasaje de mil euros y todas las noches de hotel quieran que vos les “rindas”... Cambiando de tema, ¿podrías explicar brevemente las diferencias entre las secciones de Cannes?

-Brevemente: Competencia Oficial y Un Certain Regard las arma el Comité de Selección Oficial, cuyo director artístico es Thierry Fremaux. Da para discusión más larga, pero a veces algunos piensan que a Un Certain Regard va lo que quedó afuera de Competencia y otros, que es lo más arriesgado. Frémaux le quiere dar una característica que no tengo muy claro cuál es. Son películas que están mejor contenidas en ese marco, no tan expuestas a la cantidad de medios que tiene la Competencia Oficial. La Quincena es una sección paralela que empezó en 1968 porque creían que no le estaba dando lugar a películas un poco más independientes. La maneja la Sociedad de Realizadores Franceses y siempre se caracterizó por tener películas con propuestas formales más arriesgadas, en los '60 y '70 había muchas que políticamente eran más jugadas. Si vos recorrés la historia de la Quincena, te vas a encontrar con que pasaron (Martin) Scorsese, (Rainer Werner) Fassbinder, (Terrence) Malick… la cantidad de nombres famosos que empezaron en la Quincena es impresionante. Después, hay mucha prioridad a primeras y segundas películas. No es como la Semana de la Crítica, donde solo hay directores con uno o dos trabajos, pero sí se intenta apoyar los nuevos realizadores. Tiene menos glamour, podés ir sin moñito ni smoking.

-La Quincena es más afable, sería una suerte de semillero con lugar para películas que quizás los programadores de la Selección Oficial no se animan a programar.

-Es un poco más experimental, arriesgada, más “vanguardista”, por decirlo de alguna manera. Pero el perfil también depende de los directores artísticos. Hay etapas más conservadoras, otras más arriesgadas. Ahora estamos en una etapa que recién empieza, pero en principio la idea es retomar un poco esa idea de ser la “contrapropuesta” de la Selección Oficial. Aunque al final por lo general terminás peleándote por la misma película.

-Si tuvieras que hablar de tu cine preferido, ¿sería uno con eje más en lo visual antes que en los diálogos, de una cosa dramática más estructurada? ¿O también te gusta ese cine si se quiere más ligado a lo literario y la dramaturgia?

-En mi mundo ideal, las películas deberían tener este tipo de control de la puesta en escena y a la vez ser literarias, complicadas, dramáticas, festivaleras o lo que sea. Si vos ves una película de Tsai Ming-liang, Béla Tarr, Lucrecia Martel o Wes Anderson se nota que hay un control sobre lo que se hace. Quizás Anderson tiene el problema que sabe tanto lo que está haciendo que lo único que le importa es el cómo y no tanto el qué. Es una cuestión de manierismo en la que también varios de los directores que mencioné pueden caer, y eso es cuando importan más las marcas de estilo que lo que estás contando. Pero cuando lográs que tus marcas de estilo sean útiles para lo que estás contando, es donde me parece que el cine funciona. Alguien que tiene muy claro lo que tiene que hacer para que la película funcione. (Steven) Spielberg hace eso, por ejemplo. (Yasujiro) Ozu también lo hacía.

-Hong Sang-soo es otro director que te gusta mucho.

-Sí, en sus películas la puesta en escena está en función de lo que quiere contar. Sabe que no es necesario que haga otra cosa. Quizás lo más notorio sean esos zooms que por mi podrían no estar y sería mejor. A veces me molesta porque es como que dice "bueno, acá estoy yo". Hay que entender cuál es tu material y saber cuál es la mejor manera para presentarlo. Muchas películas tienen como problema que la puesta en escena es básicamente funcional. Ese es mi problema con las series también.

-El imperio de los guionistas y los showruners...

-Sí, y el director es un tipo que va a no incomodar, a no meter la pata, a hacer que todo camine y que salga más o menos parejo y prolijo. Cuando ves Twin Peaks, te das cuenta que el tipo hace lo que quiere. Para bien o para mal, puede gustar o no, no importa, pero hay una libertad enorme. Ahí es donde está la discusión entre las series y las películas. El problema que tienen las series, que también es parte de su éxito, es que están "algoritmizadas", armadas para engancharte y que no te aburras. No hay un plano de alguien mirando el vacío durante tres minutos. Eso es lo que me interesa, que forma y fondo combinen de una manera especial.

Periodismo, redes sociales e influencers

-¿Seguís leyendo cosas sobre teoría de cine y críticas de colegas, o eso fue parte de una etapa formativo? ¿Cómo te mantenés actualizado?

-Leo mucha crítica. Me gustan Manohla Dargis y A.O. Scott, principales firmas de The New York Times. No tengo la sensación de leer a gente que me ilumine cosas inesperadas, pero me gusta cotejar ideas, ver qué está pensando la crítica en un contexto de corrección política enorme, por qué determinadas películas son bien recibidas y otras no. Me gusta leer para ver qué piensa la crítica sobre este momento particular del cine, no tanto por una búsqueda de iluminación. De acá sigo a nuestro colega Roger Koza, que cada vez que lo leo tiene ideas que me llaman la atención y me sorprenden. Otra cosa que leo, sobre todo ahora que no hay tantos estrenos y tengo más tiempo para correrme de la agenda, son fragmentos de libros o cuestiones vinculadas con clásicos o algún director histórico que no tenga muy visto. Ahora estoy leyendo un libro sobre la filosofía en el cine de Michael Mann. Me busco excusas para escribir sobre películas y permitirme algún proceso de investigación. Me puse a escribir sobre los hermanos Coen, sobre Sofía Copoola, cosas que pienso que le pueden interesar a la gente y que a mí me sirve para reforzar algunas cuestiones más académicas, cosas que habitualmente no leemos. Uno se genera excusas para leer libros que de otra forma difícilmente leería.

-¿Sentís que desde el momento en que dejaste de trabajar en Clarín, con toda la dinámica oficinesca, de horarios y de un volumen enorme de noticias, pudiste volver a formarte, tener espacio para lecturas, escribir textos un poco más audaces que se salieran del estándar de las 60 líneas de los estrenos de los jueves?

-Sí, pero no lo suficiente, no lo que hubiera querido. El trabajo en los festivales se vuelve por momentos un poco abrumador y no da tiempo para muchas cosas. Hay seis o siete meses al año en los que estás muy tapado, entre estrenos y las cosas que hay que ver por los festivales. Esta pandemia de algún modo me permitió tomarme esos lujos de destaparme un poco y decidir que no tengo la necesidad de cubrir ciertas cosas. Prefiero ver qué hay en las plataformas que me parezca que está bueno. Uno se olvida, pero hay películas de hace quince o veinte años que para nosotros son convencionales, pero para mucha gente son películas nuevas o no muy vistas, como por ejemplo Colateral. A veces me engancho y escribo un montón. Me gusta, pero no siempre puedo hacerlo.

-Tenés un medio que si se quiere es un poco viejo en cuanto a lo que hoy genera clics. Sin embargo, es un ámbito de referencia, un lugar en el cual recomendás muchas cosas y potenciás con las redes sociales. En ese sentido, quería llevarte un poco al tema del crítico en el mundo de las redes ¿Sentís que es un poco esclavo, un poco superficial?

-No sé si es tan grave en mi caso la relación del cine y las redes sociales. Sí me doy cuenta de que muchas veces te fuerza a exagerar, a ser demasiado contundente, a hacer algo que llame la atención. Trato de no prenderme en eso pero es medio inevitable, porque te das cuenta de que cuando lo hacés funciona mejor y cuando no, no funciona. Por suerte, tal vez por mi forma de escribir o comunicarme, no soy una persona que tenga demasiados "haters". No entro en situaciones de conflicto muy seguido, no me pasa mucho. Creo que el conflicto con las redes sociales es más general, así que trato de entrar solo por cuestiones puramente laborales e informativas. Entro para decir que se da tal película o que escribí sobre tal tema, que salió algún trailer o una noticia importante, miro un poquito y salgo disparado porque si no me da un ataque de caspa importante. Está complicado ahí adentro.

-¿Y cómo te llevás con el hecho de que hoy empiezan a ser referentes, sobre todo para nuevas generaciones, una serie de influencers que quizás hacen algún podcast o videocríticas de pocos segundos y tienen un tono mucho más canchero, fluido y casual? ¿Sentís que van como ocupando un centro de la escena que que antes por ahí lo tenía alguien que escribía en Clarín?

-No leo lo suficiente ni veo demasiado esos videos. Hay gente que me interesa más y otras menos. Me encantaría tener el tiempo y la facilidad para hacer videocríticas. Es un género genial críticas con imágenes. Creo que hay gente que lo hace bien, si te referís a gente tipo "Te lo resumo así nomás”. Siento que hay una suerte de banalización de la crítica de cine en esos espacios, pero es un enfoque que en su momento tenían los críticos de televisión o los de radio. Es cierto que tal vez ocupan más espacio que la crítica especializada, pero tiene que ver con todo el cambio que las propias redes sociales generan, por el cual la gente cada vez más escucha a alguien "que se le parece" y no a un especialista. Esta idea de que todos opinamos sobre todo, que todo está bien y puedo explicarle cómo solucionar la pandemia a un tipo que estudió quince años. No quiero decir que me parece horrible porque de ahí salió mucha gente interesante, muchas cosas buenas y materiales increíbles. Hay una velocidad, una ironía, un ritmo y un humor de gente que agarra las cosas rapidísimo que me encanta y me sorprende. También hay una cantidad de descerebrados importante.

-¿Cómo influyeron tus estudios de comunicación en el oficio? ¿Son herramientas que te siguen sirviendo?

-Creo que sí. En el momentos que hacés los estudios universitarios, creés que es al pedo porque uno quiere salir a la calle, escribir, hacer cosas. No leer sobre semiología o literatura argentina del siglo XIX. Pero veo con claridad que ese tipo de formación marca una diferencia enorme. Yo doy clases y el nivel de comprensión de textos, la capacidad de análisis y de relacionar unas cosas con las otras, el interés por la cultura general y la curiosidad.... hay algo que la gente de nuestra época tenía y tal vez hoy es distinto, y es que si uno tenía una curiosidad, tenía que trabajarla. No era que googleabas y listo. Había que investigar hasta para saber en qué año nació una persona, si querías averiguar la filmografía de alguien había que ir a los libros...

-Pero incluso teniendo todo de manera bastante accesible, la gente sigue siendo bastante fiaca. A veces te dicen: "decime a qué hora dan tal película". "Bueno, buscalo". A veces está en el texto y no lo leen. Leen de manera torcida, incompleta, no les queda...

-Hoy tenía un comentario en una nota sobre "20 películas para ver en Octubre TV", que es la plataforma del Grupo Octubre, donde me preguntaban dónde se podía ver. ¡Y en la nota estaba el link! ¡Está en el título! Volviendo a la universidad, nunca dejaría de recomendar cursos y preparación porque no creo que alcance solo con ver muchas películas. Hay cuestiones de contexto, de historia, de temas, de autores, de estilos, de géneros, de un montón de cosas a las que el consumo inopinado y glotón de películas no necesariamente ayuda. Una buena formación académica o profesional, aunque sea tutoriales, leer, buscar cuáles son los cincuenta mejores libros sobre cine, todo eso es parte de la educación cinematográfica. Después, está todo el tema del periodismo y de escribir. No solo cómo pensar el cine sino cómo poder transformar eso en un texto elegible, entendible, interesante, que al público le guste leer. Es todo un trabajo que a veces no te lo enseñan en la universidad y que viene de otros lados, de leer cosas, de la práctica, del talento.

-Con esa con esta marea infinita de contenidos, películas y series en tantas plataformas, ¿no se redefine el rol del crítico? ¿No debería potenciar su función de faro para iluminar aquellos contenidos de valor? Antes había que elegir entre los ocho o diez estrenos semanales, pero hoy la oferta es inabarcable.

-Creo que sí, que en algún punto es lo que trato de hacer. Con mis compañeros del podcast Drinking Buddies nos pasaba de pensar qué temas hablar, que uno propusiera algo y otro respondiera que ya habíamos hablado de eso mil veces. Sí, bueno, nosotros hablamos mil veces, pero hay gente de veintipico que no tiene idea de todo eso que vos creés que es lugar común. Decirles a esa gente "esta 20 películas valen la pena" o "estas diez cosas están buenas" sirve. A veces me doy cuenta de que algunos post que hago con relativa facilidad, como recomendar películas que están en Netflix o Amazon, para mucha gente es útil.

-Ahí también influye tu formación periodística. El cinéfilo no suele tan generoso, en el sentido que en general habla para cinéfilos de una especie de micromundo. Y el crítico que de alguna manera tuvo una vinculación con lo periodístico, más allá de mantener la calidad del texto, tiene una gimnasia de compartir y recomendar, algo que para el cinéfilo extremo es una forma de banalizar el trabajo: "Ah, es un recomendador".

-Sí, pero creo que te estás refiriendo a un tipo de cinéfilo específico "duro" que vive en un mundo más cerrado de películas que le gustan a él y quiere movilizar en función de eso. En lo que hacemos nosotros hay algo más periodístico. Pero no quita que la cinefilia de gente de veintipico pase por (David) Fincher y alguno más. Pensar que la cinefilia solo es un autor alemán o la última película de Locarno no representa ese mundo, que es mucho más amplio. Cuando empecé a considerarme cinéfilo veía (John) Carpenter, (Steven) Spielberg, John Ford, Woody Allen. Tiene que ver con algo más periodístico. Cuando veo algo que me gusta siento la necesidad de compartirlo, de hacerle saber a la gente que creo que algo vale la pena ser visto. Puede parecer muy cómodo recomendar películas de Michael Mann, pero no sé cuántos jóvenes de hoy vieron El informante. Está bueno poder ayudar, ser parte de esa educación cinematográfica. Y yo me doy cuenta de que suelen ser posteos bastante apreciados por las devoluciones que tengo, más allá del tema clics y demás. Está bueno pensar que a partir de tus recomendaciones alguien pueda hacer un recorrido cinéfilo probablemente más interesante que el pudiera hacer sin ellas.

-También hay un riesgo ahí, y es la dependencia del click. Vos sabés que una lista de 50 películas de Netflix va a tener muchísimas más lecturas que la crítica de la ganadora de Locarno. Sin embargo, si no hacés un poco de docencia cubriendo festivales, terminás como rehén del modelo Netflix.

-Obvio. Ese es el balance, especialmente en estos tiempos. Antes de la pandemia, si escribía sobre las películas de Locarno, sabía que probablemente alguna de ellas se dieran en Mar del Plata o el Bafici. Este año, al no estar los festivales, entro en conflicto. ¿Voy a escribir sobre una película que quién va a ver? En algún punto, lo que empieza a ser "Locarno" son esas películas que están para bajar y no están en las plataformas. Son películas que hay que buscarlas y que muchas veces están muy buenas.

-¿Qué aspectos hacen a un buen crítico? Obviamente ver películas y leer, pero hablaste mucho de la curiosidad. ¿Qué diferencia a un buen crítico de uno convencional?

-Creo que al final se resume todo en la escritura, en lo que podés transmitir cuando escribís. Soy muy autocrítico, y siempre pienso que una idea no tan interesante pero bien escrita a veces puede convencer más que expresando mal una idea interesante. Por más que en tu cabeza tengas mil cosas, si a la hora de escribir no podés comunicarlas de una manera lo suficientemente interesante, terminás perdiendo. La gente no sabe lo que vos pensaste, sabe lo que vos produjiste con la escritura. Si escribís un texto de mierda, no podés decir "pero mis ideas eran buenísimas". Lo que importa es lo que está ahí. Eso es en lo que más hay que poner el eje, en tratar de revisar lo que uno escribe, en no repetir fórmulas. Es inevitable que después de treinta años uno empiece a repetirse porque uno tiene un estilo y cuando salís de ahí muchas veces no te gusta a vos. Pero desafiarte está bueno.

-¿La cobertura de festivales, donde escribís cansado y a las corridas, entre película y película, es un buen ejercicio?

-El tipo de películas que se dan en los festivales y el tipo de cobertura que se hace son contradictorias. Uno está obligado a escribir rápido porque el sistema online funciona así. Si tardás mucho en publicar, quizás se lea menos. Entonces uno a veces se deja llevar por el entusiasmo de estar primero porque eso va a darle más visitas al sitio, y eso puede ser contraproducente para la calidad del texto. Uno tiene que encontrar el balance entre ser el primero y escribir bien. ¿Cómo manejarse dentro de ese péndulo? Porque si corro para llegar primero, es probable que el texto sea una mierda, pero si tardo un montón, seguramente salga mejor pero ya va a haber muchas críticas antes que la mía. Tal vez lo mejor es empezar a pensar las coberturas de los festivales como una "primera impresión". Lo hacen varios medios de alguna manera para justificar que la velocidad muchas veces puede ir en contra de la calidad del texto. Con ese rótulo te cubrís.

-¿Realmente hay una incomodidad respecto a las recomendaciones de cine?

-Siempre estuvo el debate de si el crítico es alguien que levanta o bajar el pulgar a una película, que dice "vean tal cosa y no tal otra". Pero si uno hace eso, tiene que justificar el por qué. La recomendación es una segunda instancia del trabajo. Lo que más nos debería importar hacer es escribir buenas críticas sobre las películas.

-Creo que las redes sociales han banalizado el trabajo más profundo del crítico y lo ha transformado en un mero recomendador que en 200 caracteres dice más o menos por qué ver determinada película, más allá de que en tu medio puedas desarrollar mejor.

-A veces tengo un entusiasmo muy grande cuando termino de ver una película y pongo en redes algún comentario diciendo que es buenísima, y por ahí tiene más repercusión ese posteo que el que pongo el link a la crítica. Repercute más una frase contundente e ingeniosa. Lo complicado de manejar las redes sociales cuando vos también querés que el público entre a tu sitio. Uno tiene que tener el autocontrol de no ser un narcisista para querer que entre más gente todo el tiempo y terminar "regalando caramelos" como un tarado.

(Agradecemos el aporte de Ezequiel Boetti en la edición de esta entrevista)

COMENTARIOS

DEJÁ TU COMENTARIO

COLUMNISTAS ANTERIORES

La más reciente edición del FICG confirmó su lugar como uno de los epicentros cinematográficos más vibrantes de América Latina. En un contexto que sigue exigiendo nuevos lenguajes, miradas críticas y relatos personales que desafíen los discursos establecidos, el evento ofreció una selección que cruzó territorios, géneros, estilos y pulsiones.

Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan y discuten la nueva película de Laxe, que luego de ganar el Premio del Jurado en la Competencia Oficial del Festival de Cannes se convirtió en un éxito de público en los cines de España (más de un millón de euros de recaudación en los primeros 10 días en cartel).

Diego Batlle y Manu Yáñez analizan la nueva película del director de Aquel querido mes de agosto y Tabú, que luego de su estreno mundial en el Festival de Cannes 2024 (Premio a Mejor Dirección) y de un breve paso por las salas argentinas ya está disponible en la plataforma de streaming MUBI.

Análisis de la nueva película del director de No Rest for the Braves / Pas de repos pour les braves (2003), The King of Escape / Le roi de l'evasion (2009), El desconocido del lago / L'inconnu du lac (2013), Rester vertical (2016) y Viens je t'emmène (2021). Lanzamiento en Argentina: Festival de Cine Francés (Abril 2025) y en salas comerciales (Mayo 2025).

Muy buena nota

Excelente artículo. Son dos personas que tienen algo que decir y lo dicen. Muy interesante.-

Muy buena entrevista. Buenas preguntas e interesante el intercambio de ideas. Saludos

Felicitaciones por la nota. Tanto el portal de "otros cines" como el de "micropsia" son ejemplos de seriedad en la crítica de cine, más allá que no siempre se pueda coincidir con el puntaje de algunas películas y esto hay que tomarlo como algo natural. Hay películas que les gustan más a los críticos, hay otras que les gustan más a los que formamos el público cinéfilo y algunas veces coincidimos todos en lo bueno y en lo malo. Lo importante es debatir con respeto en espacios pluralistas como "otroscines" y "micropsia". Gracias a los dos Diego.

Muy interesante la entrevista. Recomiendo además la lectura del comentario de Diego Lerer en su blog Micropsia titulado ' El año del descubrimiento (I) ' con la imagen de Elia Suleiman. Es muy sentido e imperdible. Muchas gracias y felicidades.