Columnistas

Phil Tippett y su obra maestra “Mad God”: En las catacumbas de los 100.000 dioses caídos

Por Víctor Esquirol, desde Locarno

La historia secreta detrás de una obra maestra de la animación stop-motion que tardó 30 años en concretarse.

No tuvo que llegar Giona A. Nazzaro al puesto de director artístico del Festival de Locarno para que nos deleitara con uno de esos extraños fenómenos que, para bien o para mal, también (y tan bien) caracterizan estas grandes celebraciones del cine. En el casi-legendario mandato de Carlo Chatrian ya se daba esto, e igualmente en la Mostra veneciana de Alberto Barbera. Y también en ese disparadísimo Sundance a cargo de John Cooper, y por supuesto, en el todopoderoso Cannes de Thierry Frémaux.

Hablo, por ejemplo, y por orden de mención, de Nazidanie, colosal documental a manos de Boris Yukhananov y Aleksandr Sheyn dedicado a uno de los más célebres momentos estelares de la humanidad futbolera moderna: el mítico “coup de boule” de Zinedine Zidane a Marco Materazzi. Hablo también de Lucrecia Martel presentando por fin Zama, la adaptación “imposible” del material literario de Antonio Di Benedetto. También me refiero al escenario que eligió Richard Linklater para presentar Boyhood, ese reto a priori insuperable, filmado durante 12 años. Y cómo olvidarse de la manera en que descubrimos The Wailing, de Na Hong-jin, la que bien podría ser la película más perfecta de la pasada década.

Películas titánicas, todas ellas que, como decía, echaron a andar en algunos de los certámenes más prestigiosos del calendario… esto sí, fuera de sus respectivas competencias; es decir, al margen del que en principio sería el escaparate principal de dichas citas. Hay quien en esto quiere ver errores flagrantes por parte de los respectivos equipos de programación; hay quien por el contrato prefiere interpretar estas supuestas anomalías como la confirmación de que hay algunas películas (muy pocas, en realidad) que juegan en otro nivel: aquel en el que no se las puede comparar con ninguna otra.

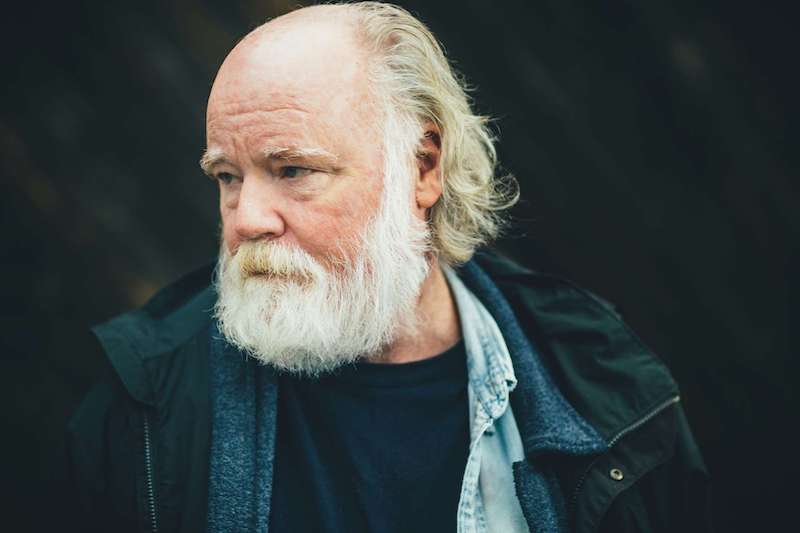

Y aquí estamos, en el primer año de la era locarniense comandada por Giona A. Nazzaro; en la 74ª edición de un festival que resulta que le ha tomado la delantera a Annecy (la Meca mundial del cine de animación) a la hora crucial de anotarse un punto sideral: la presentación, en primicia planetaria, de Mad God, demencial y por supuesto esperadísima nueva película dirigida por Phil Tippett, maestro de la stop-motion; el genio responsable de algunos de los efectos visuales más impresionantes de la trilogía primigenia de Star Wars, de Robocop, de Jurassic Park o de Invasión / Starship Troopers.

Treinta años, ni más ni menos, llevaba el hombre trabajando en dicho proyecto. Aprovechando los intervalos entre encargos de Hollywood, no para descansar, sino para hacer justo lo contrario: desgastarse hasta, a lo mejor, vaciarse del todo; hasta que sobre la mesa de su taller quedara la esencia de esa genial locura que le estimulaba, pero que también le atormentaba. Ahora estamos en 2021, o sea, que si este “Dios loco” hubiera visto la luz en el mismo año de su concepción (esto sería en 1991), seguro que por lo menos habría sido catalogada como una obra visionaria; revolucionaria.

Pues bien, ahora mismo no existe ningún argumento para descolgarle dichas consideraciones. Al contrario. Porque hay películas que, efectivamente, trascienden el momento histórico en el que les ha tocado nacer. Mad God en parte habla de esto: del acto de llegar al mundo, pero sobre todo, aborda el fin, es decir, la muerte. En sus 83 minutos de metraje son incontables las veces que vemos a criaturas (fantásticas y terribles) a las que, de repente, se les priva de lo más fundamental: la existencia.

Antes respiraban, comían, se comunicaban las unas con las otras, copulaban, se peleaban, trabajaban incansablemente… hasta que en un abrir y cerrar de ojos, dejan de estar ahí. Han desaparecido para siempre, han sido aplastadas, abrasadas, descuartizadas… han pasado a formar parte de otro ser que, en algún momento, conocerá el mismo destino fatídico. En Phil Tippett: Mad Dreams and Monsters, documental de 2019 dirigido por Gilles Penso y Alexandre Poncet, ya se ofrecía un avance de aquello en lo que finalmente ha acabado convertido en Mad God.

El propio Tippett se encargaba de presentar el proyecto, refiriéndose a él como la respuesta casi desesperada a una inquietud que le atormentaba. “Esto es mi intento de dar sentido a algo que creo que no lo tiene”. Se refería a la vida, ni más ni menos; al universo en el que esta va dando vueltas, por los siglos de los siglos. Y así pasaron 30 años: diseñando marionetas, fotografiándolas pacientemente, sometiéndolas a los imprevisibles designios de su subconsciente. “Cada mañana, cuando me despierto”, explicaba, “ me abalanzo sobre una libreta y apunto en ella lo que acabo de soñar, antes de que se me olvide. Siento que tengo que aprovechar este material para mi película”.

Y así se comporta Mad God en todo momento, como el febril delirio de una mente que sabe que está a punto de despertar y que, por eso, debe apresurarse a imaginar; a ir más lejos que nadie, antes que el sueño, cargado siempre con infinitas posibilidades, muera para siempre. Cada imagen parece que vaya a ser la última porque da la sensación que después de esta no pueda existir nada más. Pero no, tras pocos segundos viene otra que nos pone, de nuevo, en el mismo callejón sin salida; en la misma cima inalcanzable. La película empieza con un acierto rotundo, incontestable, el primero de muchos otros que están por llegar. Phil Tippett abre el Levítico y recita uno de sus pasajes más aterradores: las amenazas de un dios cruel, terrible.

Dicho y hecho: acto seguido, vemos una torre babélica engullida por un una nube tan negra que ni siquiera puede intuirse lo que hay en su interior. Hasta que de allí mismo surge un objeto no identificado. Un cilindro metálico colgado de no se sabe dónde; una especie de batisfera en la que un hombre inidentificable (pues su cabeza está cubierta por un casco y lo que parece ser una máscara anti-gas) lleva un maletín que custodia con férrea convicción. Y se desata el caos. Mientras ese ataúd metálico desciende de los cielos, un ejército de cañones intenta hacerlo estallar en mil pedazos.

Creíamos que estábamos en los ancestrales tiempos del Antiguo Testamento, pero en realidad parece que hemos aterrizado, de manera accidentadísima, en una estridente batalla de la Primera Guerra Mundial. Más adelante nos topamos con referencias más o menos veladas al Holocausto nazi o, ya puestos, a la manera enfermiza y abusiva con la que ahora mismo nos relacionamos con la naturaleza. Mad God, ya se ha dicho, no presta atención al tiempo. Solo a la misión de este misterioso personaje. Un cometido para el que no hay ni presentación ni explicación posible. La película, por cierto, carece de diálogos; las pocas palabras que capta o bien son ininteligibles, o bien han quedado reducidas a la categoría de ecos que han perdido el sentido que podrían haber llegado a tener, eones atrás.

En esta línea, si Phil Tippett no hubiera tardado 30 años en llevar a cabo esta empresa, se habría adelantado a Arnt Jensen y al estudio Playdead. En 2016, ellos lanzaron INSIDE, sublimación del videojuego universal, una aventura gráfica en la que también se prescindía de la palabra (tanto hablada como escrita) y en la que bastaban seis controles (izquierda, derecha, arriba, abajo, salto e interacción con objeto) para llevar al jugador por una de las odiseas más elocuentes jamás vistas en el medio empleado.

La historia de INSIDE nos presentaba a un niño (sin rostro) que avanzaba inexorablemente por un mundo devastado y que se adentraba, más y más, en sus bestiales entrañas. Abría una puerta y luego una trampilla, y luego rompía una ventana, y más adelante derribaba un portón… y cada vez que atravesaba el umbral marcado por todas estas barreras, se reforzaba la certeza de que al otro lado habría un nuevo peligro, un ambiente distinto… una reconfiguración radical de las reglas del juego.

Con Mad God sucede exactamente lo mismo. Son los caminos inescrutables, imprevisibles e inagotables de un dios que, no hay duda, ha perdido la cordura. Cada transición (entre escenas, escenarios y, por supuesto, entre los actos en los que se divide el metraje) es otro salto al vacío; a un abismo insondable en el que, cómo no, acecha lo imposible. Un sonido que agita lo más profundo del alma, una fábrica gragantuesca, una fuga narrativa de la que no se puede volver, la opresión de un régimen totalitario, una criatura cuyo diseño desafía a la lógica, una construcción arquitectónica que niega, con cada una de sus piedras, todas las leyes de la física. La stop-motion como limbo entre la imagen real y la irreal; la única herramienta a la altura de la ambición e inspiración de Tippett.

Cada cuadro está trufado con mil y un elementos, empeñados en atestiguar el trabajo enfermizo volcado por el autor a lo largo de lo que más bien parece que hayan sido 30 siglos. Tiempo durante el que este demiurgo demente se encomendó a la empresa más ardua: conseguir que en ningún momento queramos apartar la mirada de un espectáculo que constantemente redefine los límites de lo grotesco, de lo pesadillesco, de lo dantesco… No se puede pestañear, porque cada vez que cerramos los ojos matamos la posibilidad de descubrir esa visión que nunca antes habíamos tenido la ocasión ni siquiera de soñar. Porque a lo mejor, si bajamos la guardia, se nos escapará ese trozo de información crucial para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Pero Mad God, como la vida misma, no es un puzzle, sino más bien un rompecabezas, en su sentido más literal. No hay solución posible. Cada golpe de efecto invocado arremete contra el anterior y con el que va a venir a continuación. Phil Tippett narra como quien planta un campo de minas: todo está dispuesto para explotar, para dinamitar cualquier sentido de mesura; cualquier noción sobre el bien o el mal. Es la ley de la jungla, una sinfonía asinfónica: el desorden cósmico en el que todos nos movemos. El universo es esto: un espacio infinito en el que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma constantemente. De manera híper-violenta.

Mad God es el interminable sacrificio de sangre a ese dios cruel que nos amenazaba al principio de la función: el padre de todas las demás divinidades. Cthulu, R’hllor y la Oscuridad palidecen ante el que nunca sacia su sed; el que nos fuerza a devorarnos, a regurgitarnos, a bebernos y a defecarnos los unos a los otros. Una figura perece aplastada, otra consumida por el fuego, otra triturada por las fauces de una máquina que ella misma ayudó a construir. De un absurdo espantoso; de esa intrascendencia con la que Lovecraft nos recordaba nuestro tamaño ridículamente insignificante, en comparación con lo único que importa, a fin de cuentas.

Ese ciclo del que no se puede salir: la prisión interminable del cosmos. Tardó 30 años en levantarse, y sobrevivirá a la eternidad. “Contemplad mi obra, poderosos, y desesperad”. Phil Tippett llega, en menos de hora y media, allí donde nadie antes se había atrevido a acercarse. Con ello, (nos) descubre el auténtico sentido de todo esto: la concreción de una obra de arte que solo puede competir con ella misma. La que por osar enfrentarse a lo imposible, obtiene el premio del culto eterno: el maná del dios (loco y genial) que nos verá caer y levantarnos, y caer, y levantarnos, una y otra, y otra, y otra vez.

Hacete soci@ de OtrosCines/Club

Con un aporte de solo 250 pesos por mes, accedé a la newsletter semanal con información, recomendaciones y análisis de tendencias solo para suscriptor@s, así como a otros beneficios exclusivos, y ayudás a sostener un proyecto periodístico independiente y de calidad.

Más información: OtrosCinesClub@gmail.com

Suscribirme

COMENTARIOS

-

SIN COMENTARIOS

DEJÁ TU COMENTARIO

COLUMNISTAS ANTERIORES

Desde Cannes, Diego Batlle y Manu Yáñez analizan It Was Just an Accident, la nueva película del director iraní Jafar Panahi, ganadora nada menos que de la Palma de Oro. Se proyecta este martes 25 de noviembre, a las 20, en el marco de la Semana de Cine del Festival de Cannes en el Gaumont. Estreno en salas comerciales de Argentina: 4 de diciembre de 2025.

Nuestra enviada a la muestra catalana especializada en cine fantástico recorre algunos de los mejores títulos de esta 58ª edición: La vida de Chuck, Balearic, Un fantasma útil, Scarlet y Teléfono negro 2.

Nueva problemática que dificulta aún más la concreción de coproducciones internacionales.

Las razones -que nada tienen que ver con los números de taquilla ni con cuestiones ideológicas- que favorecen al film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi.